La culture et plus particulièrement le cinéma : un vecteur puissant d’émancipation sociale et de vivre ensemble ? | Dans l’oeil de L’Ascenseur #2

“Si l’accès à la culture et aux savoirs pour tous et toutes sont des enjeux d’égalité des chances, ils impliquent de réinventer le rapport avec les publics jeunes. Les salles de cinéma rassemblent et offrent le temps d’un film, une place égale à tous les publics et l’occasion de vivre une expérience collective. Passer deux heures à côté d’inconnu·e·s en silence, c’est déjà vivre ensemble.”

Clémentine Charlemaine, Déléguée Générale de l’association Cinéma pour tous

Sans pour autant adopter le point de vue utopiste ou naïf qui dirait que la culture, et particulièrement le cinéma sont capables de changer le monde et ses habitants, on peut affirmer qu’ils “peuvent contribuer à changer les consciences ” pour reprendre les mots des deux enseignantes Sarah Montéro et Laetitia Devel.

Le cinéma suscite l’identification ou le rejet, permet le débat et la remise en cause des certitudes, rend sensible et universel les parcours de vie et en cela contient la possibilité de transformer notre regard sur le monde. La pratique de cette activité culturelle crée du lien, favorise la rencontre, l’échange, le dialogue avec l’autre, tant de conditions nécessaires pour abolir les idées préconçues installées dans l’imaginaire collectif. Le visionnage de films dès le plus jeune âge permet d’aborder la société et les autres à travers un autre prisme. Sans aucun doute, c’est vecteur incontestable d’émancipation et de cohésion sociale.

Si le 7ème art tend à se démocratiser et à se répandre notamment à travers les plateformes de streaming, les salles – quant à elles – peinent toujours à se remplir malgré la fin de la pandémie. Les absents sont notamment les jeunes de moins de 25 ans en situation de précarité financière. Beaucoup mentionnent les freins financiers mais ce serait restreindre les obstacles. Cette limite d’accès est notamment due à des questions de perception : autocensure tacite, crainte de l’inconnu, peur de ne pas apprécier ou de ne pas comprendre, du regard et du jugement de l’autre, de ne pas être à sa place. La première étape est donc de tendre la main à ces publics pour qu’ils se sentent légitimes à aller vers la vie culturelle. Telle est la mission de Cinéma pour tous, une association fondée par Isabelle Giordano en 2006.

Clémentine Charlemaine, Déléguée Générale de l’association souligne bien les enjeux qui se jouent lorsque l’on parle de “démocratisation culturelle” et d’accès au cinéma : “De nombreux jeunes ne se sentent pas légitimes de se saisir de certains outils qui sont à leur disposition. Il y a une auto-censure très forte chez ceux dont on dit qu’ils sont éloignés de la culture. Pourtant, chacun a sa propre culture, leur zone de confort se place simplement ailleurs. L’idée, avec Cinéma pour Tous, c’est leur donner des clefs pour leur montrer qu’une grande partie des choses leur est accessible et qu’il suffit juste d’aller les chercher. On espère que cette curiosité sera un peu comme une petite étincelle qui leur permettra d’aller plus loin ensuite.”

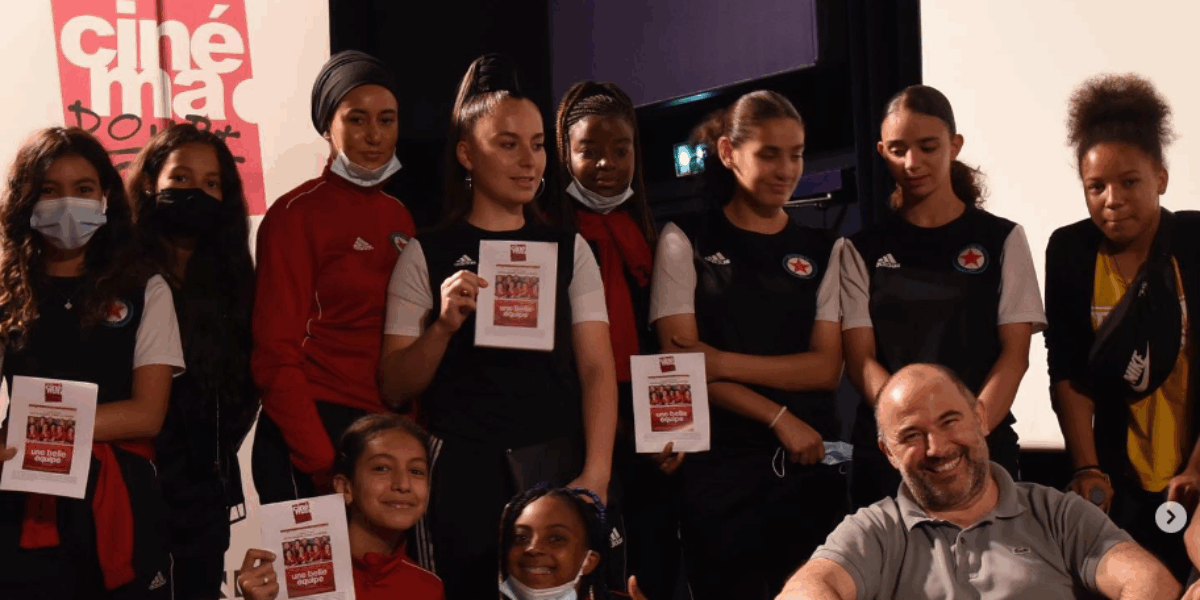

Concrètement, Cinéma pour tous organise des projections, achète l’ensemble des billets de la salle de cinéma et invite tous les jeunes de leur réseau à y participer. L’association propose une programmation de films plutôt grand public, vecteur d’espoir ou d’inspiration qui propose des récits dans lesquels les jeunes peuvent s’identifier. L’objectif est de se servir de ce support cinématographique pour lancer le débat et aborder des sujets qui ne sont pas forcément traités dans le contexte scolaire. Aussi, l’association permet aux bénéficiaires de rencontrer des cinéastes, des comédiens et comédiennes et d’ouvrir la discussion suite à la projection, une condition sine qua non de l’action associative.

En effet, la médiation permet de faire le lien entre deux univers, elle met en jeu la parole de chacun et suscite une expérience collective. Il s’agit de s’inscrire dans un rapport de partage complémentaire du processus pédagogique enseignant/apprenant. Il est primordial d’accompagner ces découvertes, de les mettre en perspective avec la réalité, d’explorer en profondeur des sujets, de défricher les questions qui restent en suspens. C’est grâce à ce temps d’échange que les bénéficiaires auront envie de (re)tenter l’expérience.

Loin de se résumer à des projections en présentiel, Clémentine Charlemaine révèle les multiples casquettes de l’association : “il y a aussi des projections virtuelles pour rendre accessibles nos actions à ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont localisés en région. Pendant les vacances scolaires, nous distribuons aux associations et structures qui travaillent avec des jeunes qui n’ont pas la chance de partir, des valises DVD pour organiser leurs propres projections”.

Les résultats ne sont plus à prouver, l’association existe depuis dix sept ans : sa longévité est déjà un marqueur d’impact sans oublier que le réseau continue de se développer sans cesse, il se renforce et s’agrandit. Comme le mentionne Clémentine “c’est bien la preuve que nos actions fonctionnent, chaque année nous accompagnons environ 5 000 jeunes entre 12 et 22 ans, qui participent à nos évènements”.

Autre élément essentiel à prendre en compte, Cinéma pour Tous travaille essentiellement sur le hors temps scolaire. Les jeunes bénéficiaires, les professeurs engagés et les associations viennent le mercredi après-midi sur le temps libre. Les témoignages et retours d’expérience des bénéficiaires parlent d’eux-mêmes : “Récemment, lors de la projection du film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, j’avais invité une classe à voir ce film et une des jeunes de terminale qui est donc en train de s’orienter dans son parcours études a décidé de faire du droit après avoir découvert le film”.

Quid de l’accessibilité aux salles de cinéma, et plus largement de la culture ? Le constat de Jean-Louis Genard, docteur en sociologie, est tranché. Selon lui, c’est un échec, et cela résulte d’une fracture nette entre politiques culturelles et politiques éducatives. Ces deux compétences seraient indissociables pour arriver à des résultats fructueux. Il s’agirait de “penser ensemble politiques éducatives et culturelles, voire de repenser la formation scolaire comme formation culturelle.” En effet, à date, l’école développe peu à peu la cinéphilie des plus jeunes à l’image du dispositif Ecole et cinéma, qui propose aux élèves de la maternelle à la terminale d’obtenir les bases d’une culture cinématographique. Néanmoins, les moyens financiers déployés demeurent insuffisants et (encore) trop timides.

Il est urgent d’aller plus loin et de compléter ces programmes existants. L’Education Nationale a pour mission de faire de l’éducation à l’image, là où les associations comme Cinéma Pour tous, font de l’éducation par l’image. Cette distinction illustre toute la spécificité de l’action associative. Le gouvernement doit donner le cap en la matière tel que le souligne Clémentine : “L’’éducation par et aux images devrait être une priorité culturelle parce que l’accès à la culture et aux savoirs pour toutes et tous sont des enjeux d’égalité des chances. Il faut réinventer le rapport avec les publics.” Les lieux culturels sont des espaces cruciaux pour la construction, la sociabilisation, la déconstruction des préjugés, la créativité et l’ouverture d’esprit tant de leviers essentiels à la suite d’un parcours tant professionnel que personnel.

Un des objectifs du Ministère de l’Education Nationale et de la Culture doit être de faire en sorte que ces jeunes ne se sentent pas étrangers à ces lieux et leur donner envie d’y aller. Mais, le chemin est encore long. Le discours d’André Malraux prononcé à l’Assemblée nationale en octobre 1966 est (malheureusement) toujours d’actualité : “Il faut faire pour la culture ce que Jules Ferry faisait pour l’instruction”.

Revenir aux Tribunes